Benvenuti a Palazzo Bonocore

Spazio di produzione

Laboratorio di innovazione

Luogo di esperienza

Spazio espositivo, immersivo e coinvolgente

Edificato nel tardo XVI secolo a pochi passi dai Quattro Canti, Palazzo Bonocore sorge nel cuore del centro storico della città di Palermo, ai margini dell’antico quartiere arabo della Kalsa.

È parte degli edifici che compongono la cornice di piazza Pretoria, insieme al palazzo Pretorio, la chiesa barocca di Santa Caterina d’Alessandria e il nobile Palazzo Bordonaro. I suoi balconi si affacciano sulla monumentale fontana Pretoria, nota come “Fontana della Vergogna”.

Nei secoli, i diversi proprietari del Palazzo hanno apportato numerose modifiche e trasformazioni stilistiche, pienamente testimoniate dalla struttura dell’edificio. L’aspetto attuale, in stile neoclassico, si deve al duca di Serradifalco. Nel 1873 viene acquistato dal ricco banchiere Salvatore Bonocore da cui prende il nome.

Recentemente restaurato dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Palermo, Palazzo Bonocore è costituito da un ampio piano terra, originariamente dedicato alle stalle, arricchito da uno scalone in marmo rosso ornato lateralmente da piccole teste leonine bronzee, che conduce al piano nobile. Quest’ultimo vanta al proprio interno splendidi saloni interamente decorati con pitture della seconda metà del XIX secolo, che offrono un vasto repertorio figurativo, tra grottesche, scene bucoliche, divinità classiche, puttini festanti, elementi zoomorfi, allegorie delle quattro stagioni e scene legate al raccolto e alla vendemmia.

Il Palazzo

Palazzo Bonocore è una “bussola culturale” nel cuore della città.

Chiunque si accinga a vivere Palermo con occhi nuovi potrà trovare in Palazzo Bonocore una traccia originale, un agile sistema di coordinate per scoprire nuovi sentieri che attraverseranno la storia della città, le sue peculiarità identitarie, i noti ed anche inattesi legami che ne intrecciano il destino di città “felicissima” con il bacino del Mediterraneo e con lo sviluppo della civiltà europea.

Questa nuova “bussola” troverà il proprio Polo Nord magnetico nella multiforme storia delle storie delle sue comunità, raccogliendo quotidianamente speranze, paure, idee di chi vorrà raccontarsi e forse un po’ rispecchiarsi nel racconto di Palermo e della sua gente.

Temi sempre nuovi daranno vita ad interviste, documentari, dibattiti, a partire dalla gente di Palermo, per convergere – sotto la guida di un Comitato Scientifico di esperti - verso una programmazione culturale (mostre, exhibit interattivi, eventi, itinerari in città) aperta a tutti, in collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni e le persone che vorranno offrire alla città e a chi la visita una originale mappa culturale (dell’arte, dell’architettura, della scienza, della natura, della comunità), ogni giorno diversa, rispetto alla quale i Palermitani non sono solo abitanti ma co-autori.

Palazzo Bonocore si candida così ad essere un hub culturale di prossimità a disposizione di tutti.

Per i residenti, è uno spazio civico e comunitario di incontro che alimenta senso di appartenenza e orgoglio locale.

Per i giovani, è un catalizzatore per la creatività e l’ispirazione individuale.

Per gli operatori culturali, è un’officina per la produzione artistica.

Per le realtà associative, è una casa inclusiva e interculturale per la rigenerazione sociale.

Per il tessuto produttivo locale, è una vetrina delle eccellenze e delle tipicità.

Per il mondo della ricerca, è un laboratorio vivo di innovazione.

Per tutti, è luogo di esperienze, di scambio, di apprendimento e intrattenimento.

Il Progetto

Il progetto vanta la collaborazione di un comitato di esperti, accuratamente selezionato per la sua vasta conoscenza e competenza nel campo delle arti, della storia e della cultura, che svolge un ruolo cruciale nella definizione della direzione artistica e culturale dell’istituzione.

Laura Barreca

(PhD) è storica dell’arte e insegna Storia dell’Arte all’Accademia di Belle Arti di Catania. Dal 2019 è Direttrice Scientifica del mudaC |museo delle arti Carrara e dal 2014 Direttrice del Museo Civico di Castelbuono. È membro dell’Advisory Board della Fondazione Scuola dei Beni Culturali.

Letizia Casuccio

Direttore Generale di CoopCulture è attualmente un componente della Direzione nazionale della Lega delle Cooperative e della presidenza di LegaCoop Lazio. Presidente della DMO Etruskey e della DMO ES.CO, Esquilino Comunità. È inoltre membro dell’Advisory Board Centro di Unicredit.

Roberto Ferrari

Direttore esecutivo del Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze. Già direttore della Direzione ‘Cultura e Ricerca’ della Regione Toscana, è oggi membro indipendente del CdA dell’Università di Firenze, del CdA delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma, del CdA della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze.

Paolo Inglese

Professore ordinario di Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree presso l’Università degli Studi di Palermo dove dal 2019 al 2021 è Prorettore. Ha presieduto e coordinato i Corsi di “Scienze e Tecnologie Agrarie “e di “Scienze e Tecnologie Alimentari” dell’Università degli Studi di Palermo».

Sebastiano Missineo

Docente a contratto di Modelli di Business per la valorizzazione delle aree interne presso la Facoltà di Scienze del Turismo dell’Università Europea di Roma, è CEO di Strateghia srl, società di formazione e di consulenza strategica nel marketing turistico e culturale.

Fabio Viola

Tra i principali game designer al mondo, pioniere della Gamification Italia, ha coordinato i primi corsi universitari italiani dedicati alla disciplina. Esperto di turismo videoludico, ha diretto numerosi progetti pluripremiati legati alla valorizzazione turistica e culturale.

Il comitato scientifico

Lo Store di Palazzo Bonocore permette ai visitatori del palazzo di concedersi una sosta in un ambiente accogliente ed elegante, e di immergersi nella storia della città, curiosando fra oggetti d’arte, prodotti artigianali e manufatti realizzati ad hoc da artigiani e artisti del territorio.

Tra questi, i preziosi gioielli di Giuliana Di Franco, le maioliche dipinte a mano di Toscher Design, i tessuti dell’azienda palermitana Bellavia e le ceramiche di Monreale di Nicolò Giuliano, ma anche collezioni originali ispirate ai temi delle esposizioni temporanee di volta in volta proposte da Palazzo Bonocore.

L’esperienza di visita è inoltre arricchita da un’ampia offerta editoriale, con una vasta scelta di titoli divulgativi e testi di approfondimento dedicati a Palermo e alle celebri storie che hanno contribuito allo splendore della città.

StoreCulture

Il Palazzo

Edificato nel tardo XVI secolo a pochi passi dai Quattro Canti, Palazzo Bonocore sorge nel cuore del centro storico della città di Palermo, ai margini dell’antico quartiere arabo della Kalsa.

È parte degli edifici che compongono la cornice di piazza Pretoria, insieme al palazzo Pretorio, la chiesa barocca di Santa Caterina d’Alessandria e il nobile Palazzo Bordonaro. I suoi balconi si affacciano sulla monumentale fontana Pretoria, nota come “Fontana della Vergogna”.

Nei secoli, i diversi proprietari del Palazzo hanno apportato numerose modifiche e trasformazioni stilistiche, pienamente testimoniate dalla struttura dell’edificio. L’aspetto attuale, in stile neoclassico, si deve al duca di Serradifalco. Nel 1873 viene acquistato dal ricco banchiere Salvatore Bonocore da cui prende il nome.

Recentemente restaurato dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Palermo, Palazzo Bonocore è costituito da un ampio piano terra, originariamente dedicato alle stalle, arricchito da uno scalone in marmo rosso ornato lateralmente da piccole teste leonine bronzee, che conduce al piano nobile. Quest’ultimo vanta al proprio interno splendidi saloni interamente decorati con pitture della seconda metà del XIX secolo, che offrono un vasto repertorio figurativo, tra grottesche, scene bucoliche, divinità classiche, puttini festanti, elementi zoomorfi, allegorie delle quattro stagioni e scene legate al raccolto e alla vendemmia.

Edificato nel tardo XVI secolo a pochi passi dai Quattro Canti, Palazzo Bonocore sorge nel cuore del centro storico della città di Palermo, ai margini dell’antico quartiere arabo della Kalsa.

È parte degli edifici che compongono la cornice di piazza Pretoria, insieme al palazzo Pretorio, la chiesa barocca di Santa Caterina d’Alessandria e il nobile Palazzo Bordonaro. I suoi balconi si affacciano sulla monumentale fontana Pretoria, nota come “Fontana della Vergogna”.

Nei secoli, i diversi proprietari del Palazzo hanno apportato numerose modifiche e trasformazioni stilistiche, pienamente testimoniate dalla struttura dell’edificio. L’aspetto attuale, in stile neoclassico, si deve al duca di Serradifalco. Nel 1873 viene acquistato dal ricco banchiere Salvatore Bonocore da cui prende il nome.

Recentemente restaurato dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Palermo, Palazzo Bonocore è costituito da un ampio piano terra, originariamente dedicato alle stalle, arricchito da uno scalone in marmo rosso ornato lateralmente da piccole teste leonine bronzee, che conduce al piano nobile. Quest’ultimo vanta al proprio interno splendidi saloni interamente decorati con pitture della seconda metà del XIX secolo, che offrono un vasto repertorio figurativo, tra grottesche, scene bucoliche, divinità classiche, puttini festanti, elementi zoomorfi, allegorie delle quattro stagioni e scene legate al raccolto e alla vendemmia.

Il Palazzo

Il Palazzo è stato affidato dalla Diocesi di Palermo a CoopCulture tramite evidenza pubblica.

CoopCulture trasforma questo spazio in un polo culturale dinamico e accessibile, “una bussola” nel cuore della città.

Chiunque si accinga a vivere Palermo con occhi nuovi potrà trovare in Palazzo Bonocore una traccia originale, un agile sistema di coordinate per scoprire nuovi sentieri che attraverseranno la storia della città, le sue peculiarità identitarie, i noti ed anche inattesi legami che ne intrecciano il destino di città “felicissima” con il bacino del Mediterraneo e con lo sviluppo della civiltà europea.

Questa nuova “bussola” troverà il proprio Polo Nord magnetico nella multiforme storia delle storie delle sue comunità, raccogliendo quotidianamente speranze, paure, idee di chi vorrà raccontarsi e forse un po’ rispecchiarsi nel racconto di Palermo e della sua gente.

Temi sempre nuovi daranno vita ad interviste, documentari, dibattiti, a partire dalla gente di Palermo, per convergere – sotto la guida di un Comitato Scientifico di esperti - verso una programmazione culturale (mostre, exhibit interattivi, eventi, itinerari in città) aperta a tutti, in collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni e le persone che vorranno offrire alla città e a chi la visita una originale mappa culturale (dell’arte, dell’architettura, della scienza, della natura, della comunità), ogni giorno diversa, rispetto alla quale i Palermitani non sono solo abitanti ma co-autori.

Palazzo Bonocore si candida così ad essere un hub culturale di prossimità a disposizione di tutti.

Per i residenti, è uno spazio civico e comunitario di incontro che alimenta senso di appartenenza e orgoglio locale.

Per i giovani, è un catalizzatore per la creatività e l’ispirazione individuale.

Per gli operatori culturali, è un’officina per la produzione artistica.

Per le realtà associative, è una casa inclusiva e interculturale per la rigenerazione sociale.

Per il tessuto produttivo locale, è una vetrina delle eccellenze e delle tipicità.

Per il mondo della ricerca, è un laboratorio vivo di innovazione.

Per tutti, è luogo di esperienze, di scambio, di apprendimento e intrattenimento.

Il progetto

Il comitato scientifico

Il progetto vanta la collaborazione di un comitato di esperti, accuratamente selezionato per la sua vasta conoscenza e competenza nel campo delle arti, della storia e della cultura, che svolge un ruolo cruciale nella definizione della direzione artistica e culturale dell’istituzione.

Laura Barreca

(PhD) è storica dell’arte e insegna Storia dell’Arte all’Accademia di Belle Arti di Catania. Dal 2019 è Direttrice Scientifica del mudaC |museo delle arti Carrara e dal 2014 Direttrice del Museo Civico di Castelbuono. È membro dell’Advisory Board della Fondazione Scuola dei Beni Culturali.

Letizia Casuccio

Direttore Generale di CoopCulture è attualmente un componente della Direzione nazionale della Lega delle Cooperative e della presidenza di LegaCoop Lazio. Presidente della DMO Etruskey e della DMO ES.CO, Esquilino Comunità. È inoltre membro dell’Advisory Board Centro di Unicredit.

Roberto Ferrari

Direttore esecutivo del Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze. Già direttore della Direzione ‘Cultura e Ricerca’ della Regione Toscana, è oggi membro indipendente del CdA dell’Università di Firenze, del CdA delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma, del CdA della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze.

Paolo Inglese

Professore ordinario di Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree presso l’Università degli Studi di Palermo dove dal 2019 al 2021 è Prorettore. Ha presieduto e coordinato i Corsi di “Scienze e Tecnologie Agrarie “e di “Scienze e Tecnologie Alimentari” dell’Università degli Studi di Palermo».

Sebastiano Missineo

Docente a contratto di Modelli di Business per la valorizzazione delle aree interne presso la Facoltà di Scienze del Turismo dell’Università Europea di Roma, è CEO di Strateghia srl, società di formazione e di consulenza strategica nel marketing turistico e culturale.

Fabio Viola

Tra i principali game designer al mondo, pioniere della Gamification Italia, ha coordinato i primi corsi universitari italiani dedicati alla disciplina. Esperto di turismo videoludico, ha diretto numerosi progetti pluripremiati legati alla valorizzazione turistica e culturale.

Il Progetto

Palazzo Bonocore è una “bussola culturale” nel cuore della città.

Chiunque si accinga a vivere Palermo con occhi nuovi potrà trovare in Palazzo Bonocore una traccia originale, un agile sistema di coordinate per scoprire nuovi sentieri che attraverseranno la storia della città, le sue peculiarità identitarie, i noti ed anche inattesi legami che ne intrecciano il destino di città “felicissima” con il bacino del Mediterraneo e con lo sviluppo della civiltà europea.

Questa nuova “bussola” troverà il proprio Polo Nord magnetico nella multiforme storia delle storie delle sue comunità, raccogliendo quotidianamente speranze, paure, idee di chi vorrà raccontarsi e forse un po’ rispecchiarsi nel racconto di Palermo e della sua gente.

Temi sempre nuovi daranno vita ad interviste, documentari, dibattiti, a partire dalla gente di Palermo, per convergere – sotto la guida di un Comitato Scientifico di esperti - verso una programmazione culturale (mostre, exhibit interattivi, eventi, itinerari in città) aperta a tutti, in collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni e le persone che vorranno offrire alla città e a chi la visita una originale mappa culturale (dell’arte, dell’architettura, della scienza, della natura, della comunità), ogni giorno diversa, rispetto alla quale i Palermitani non sono solo abitanti ma co-autori.

Palazzo Bonocore si candida così ad essere un hub culturale di prossimità a disposizione di tutti.

Per i residenti, è uno spazio civico e comunitario di incontro che alimenta senso di appartenenza e orgoglio locale.

Per i giovani, è un catalizzatore per la creatività e l’ispirazione individuale.

Per gli operatori culturali, è un’officina per la produzione artistica.

Per le realtà associative, è una casa inclusiva e interculturale per la rigenerazione sociale.

Per il tessuto produttivo locale, è una vetrina delle eccellenze e delle tipicità.

Per il mondo della ricerca, è un laboratorio vivo di innovazione.

Per tutti, è luogo di esperienze, di scambio, di apprendimento e intrattenimento.

Il comitato scientifico

Il progetto vanta la collaborazione di un comitato di esperti, accuratamente selezionato per la sua vasta conoscenza e competenza nel campo delle arti, della storia e della cultura, che svolge un ruolo cruciale nella definizione della direzione artistica e culturale dell’istituzione.

Laura Barreca

(PhD) è storica dell’arte e insegna Storia dell’Arte all’Accademia di Belle Arti di Catania. Dal 2019 è Direttrice Scientifica del mudaC |museo delle arti Carrara e dal 2014 Direttrice del Museo Civico di Castelbuono. È membro dell’Advisory Board della Fondazione Scuola dei Beni Culturali.

Letizia Casuccio

Direttore Generale di CoopCulture è attualmente un componente della Direzione nazionale della Lega delle Cooperative e della presidenza di LegaCoop Lazio. Presidente della DMO Etruskey e della DMO ES.CO, Esquilino Comunità. È inoltre membro dell’Advisory Board Centro di Unicredit.

Roberto Ferrari

Direttore esecutivo del Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze. Già direttore della Direzione ‘Cultura e Ricerca’ della Regione Toscana, è oggi membro indipendente del CdA dell’Università di Firenze, del CdA delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma, del CdA della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze.

Paolo Inglese

Professore ordinario di Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree presso l’Università degli Studi di Palermo dove dal 2019 al 2021 è Prorettore. Ha presieduto e coordinato i Corsi di “Scienze e Tecnologie Agrarie “e di “Scienze e Tecnologie Alimentari” dell’Università degli Studi di Palermo».

Sebastiano Missineo

Docente a contratto di Modelli di Business per la valorizzazione delle aree interne presso la Facoltà di Scienze del Turismo dell’Università Europea di Roma, è CEO di Strateghia srl, società di formazione e di consulenza strategica nel marketing turistico e culturale.

Fabio Viola

Tra i principali game designer al mondo, pioniere della Gamification Italia, ha coordinato i primi corsi universitari italiani dedicati alla disciplina. Esperto di turismo videoludico, ha diretto numerosi progetti pluripremiati legati alla valorizzazione turistica e culturale.

Eventi al Palazzo

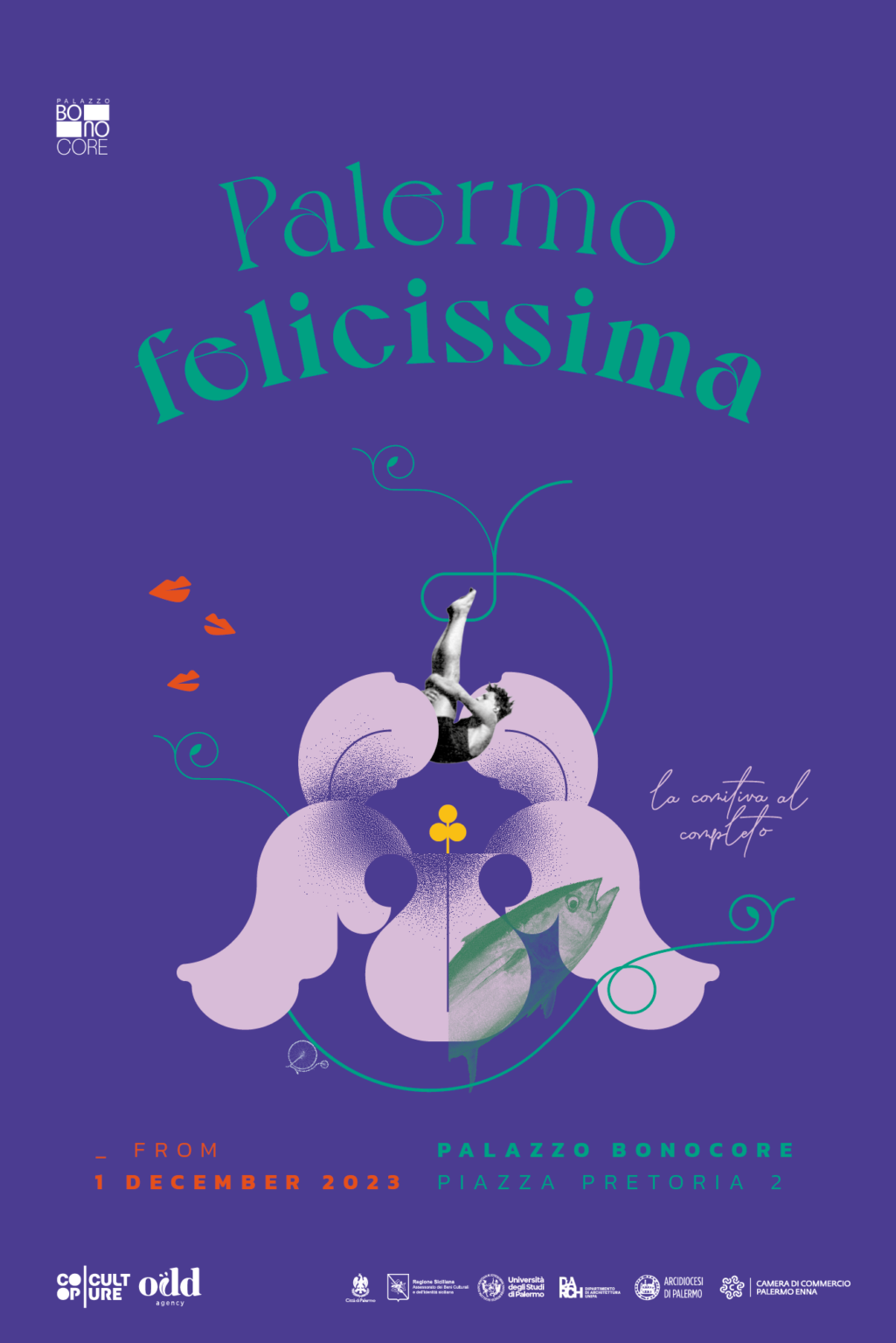

VISITE GUIDATE PER GRUPPI E SCUOLE ALLA MOSTRA "PALERMO FELICISSIMA"

su prenotazione

Non perdete l'occasione di immergervi nella storia vivace e affascinante di Palermo.

Prenotate la vostra visita guidata in mostra e lasciatevi trasportare in un viaggio indimenticabile nel cuore della Belle Époque.

Infobox title, click to edit.

Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs.

Cafè Bonocore

La Caffetteria Bonocore, ospitata all'interno di due dei saloni più rappresentativi di Palazzo Bonocore, è stata progettata con l'intento di offrire ai visitatori l'opportunità di godere del fascino di un'antica e perduta nobiltà cittadina.

Intende mantenere la sua peculiarità di luogo di scambio culturale, di apertura alla cittadinanza e di bacino di iniziative.

- MENU'

La Caffetteria propone una variegata offerta di una selezione di prodotti della radicata e riscoperta tradizione dolciaria palermitana e una cantina ricca di proposte provenienti dall'ampia scelta vitivinicola dell'Isola. - ORARI E MODALITA' DI ACCESSO

La Caffetteria è aperta secondo gli orari di apertura della mostra.

Sabato e domenica è possibile sostare in Caffetteria fino alle ore 21.00.

L'accesso è incluso nel biglietto di ingresso alla mostra.

StoreCulture

Lo Store di Palazzo Bonocore permette ai visitatori del palazzo di concedersi una sosta in un ambiente accogliente ed elegante, e di immergersi nella storia della città, curiosando fra oggetti d’arte, prodotti artigianali e manufatti realizzati ad hoc da artigiani e artisti del territorio.

Tra questi, i preziosi gioielli di Giuliana Di Franco, le maioliche dipinte a mano di Toscher Design, i tessuti dell’azienda palermitana Bellavia e le ceramiche di Monreale di Nicolò Giuliano, ma anche collezioni originali ispirate ai temi delle esposizioni temporanee di volta in volta proposte da Palazzo Bonocore.

L’esperienza di visita è inoltre arricchita da un’ampia offerta editoriale, con una vasta scelta di titoli divulgativi e testi di approfondimento dedicati a Palermo e alle celebri storie che hanno contribuito allo splendore della città.

PALAZZO

BONOCORE

Piazza Pretoria 2, 90134, Palermo

ORARI

Fino al 30 giugno

- Lunedì. martedì e giovedì

dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00) - Venerdì, sabato e domenica dalle 10:00 alle 21:00 (ultimo ingresso ore 20:30)

- Mercoledì

chiuso

Dal 1 al 31 luglio

- Lunedì. martedì, giovedì e domenica

dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00) - Venerdì e sabato dalle 10:00 alle 21:00 (ultimo ingresso ore 20:30)

- Mercoledì

chiuso

INFO

+ 39 0917489995

info@palazzobonocore.it

BIGLIETTI MOSTRA

Intero 7,00 euro

Ridotto 4,00 euro per giovani 18 -25 anni, convenzionati e gruppi di minimo 10 persone | non previsto fino al 24 marzo

Ridotto scuole 5,00 euro per ragazzi 6-17 anni, scolaresche

Gratuito per under 6, disabili e accompagnatori

PALAZZO

BONOCORE

Piazza Pretoria 2, 90134, Palermo

ORARI

Fino al 31 luglio

- Lunedì. martedì, giovedì e domenica

dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00) - Venerdì e sabato dalle 10:00 alle 21:00 (ultimo ingresso ore 20:30)

- Mercoledì

chiuso

INFO

+ 39 0917489995

info@palazzobonocore.it

BIGLIETTI MOSTRA

Intero 7,00 euro

Ridotto 4,00 euro per giovani 18 -25 anni, convenzionati e gruppi di minimo 10 persone | non previsto fino al 24 marzo

Ridotto scuole 4,00 euro per ragazzi 6-17 anni, scolaresche

Gratuito per under 6, disabili e accompagnatori

PALAZZO BONOCORE 2023| TUTTI I DIRITTI RISERVATI